俊才も輩出!いま立教大で映画が熱い

国立大学法人東京藝術大学に大学院映像研究科が平成17年(2004年)4月に設置されたことを契機に、全国の4年制大学に映画または映像専攻の学部が次々と誕生した。そのほとんどが学部の名称で講義内容が想像出来るのだが、立教大学の映像身体学科だけは「?」。しかも現代心理学部に設置されている。一体、何を研究しているのか…。

6月13日に立教大学新座キャンパスにおいて同学部心理芸術人文学研究所主催による映画上映と公開シンポジウムが開催されたので、聴講してみた。

シンポジウムのタイトルは「映画は変身する!」。しかも今回の企画は、文部科学省私立大学戦略的研究基盤形成支援事業研究プロジェクト「新しい映像環境をめぐる映像生態学研究の基盤形成」(平成23~27年)の助成を受けている。と、聞かされても筆者の脳ではすぐに理解出来ず。だが、プロジェクトから生まれた同大の教授でもある篠崎誠監督の『SHARING』(昨年の東京フィルメックスなどで上映)は、東日本大震災で最愛の人を亡くした女性の夢と現実を描きながら、あの時、きっと誰もが感じたであろう未来への不安と喪失の大きさ呼び戻すような意欲作だった。

この日は、その篠崎監督が、イタリアの映像製作会社「LUCE」が所有していた戦前から1960年代までの日本に関する貴重な映像を15分にまとめた短編『幻影のニッポン』(2011年)、塚本晋也監督『ヴィタール』(04年)、そしてポルトガルの気鋭監督コンビ、ジョアン・ベドロ・ロドリゲス&ジョアン・ルイ・ゲラ・ダマータが、マカオの元花火工場にカメラを向けつつ人や街の歴史に迫った短編『IEC LONG』などを上映。本イベントを企画した篠崎監督は意図して選んだわけではないと言っていたが、上映作を通しておぼろげながら「映像身体」の意味が見えてきた。

『幻影のニッポン』は軍事訓練する小学生の映像などに篠崎監督が日本語字幕を付けたものだが、今見ると物悲しさと同時に、戦争の記憶のない私たちにとっては微笑ましくも思えてくる。

記憶喪失の医学生が、事故死した恋人の遺体を解剖することで記憶を取り戻していく『ヴィタール』は、現実と幻想世界を交互に描くうちに、色彩鮮やかな幻想シーンの方があたかも現実であるかのような錯覚を主人公にも我々に植えつけていく。そして『IEC LONG』は、廃工場を写しているだけなのに、そこで働いていた人たちの生活や魂までをも見えてくるようだ。

つまり映像は、時代を超え、作者の意図を超え、そして観る者の捉え方によって、まさに生き物のように「変身」する。当たり前と思われるかもしれないが、こういうことを意識しながら映画を観ると、また新たな発見があって楽しい。

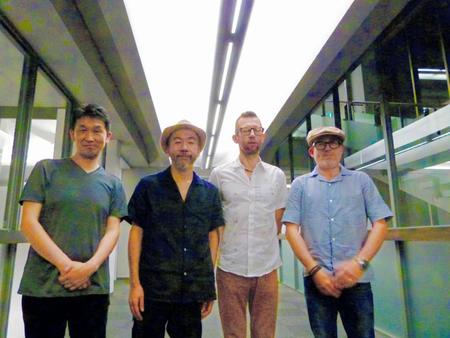

出席した4監督も、テーマを持って自作を振り返るのは新鮮だった様子。続いて行われたシンポジウムで、篠崎監督は「『幻影のニッポン』は当時の映像に勝手にセリフを付けたもの。ああいう教育をしていたのかと思う一方で、子供たちが戦争ごっこをしている様子が微笑ましくも見える。プロパガンダ映画であることを超えて、写ってしまうものがある。それが映画の強さでもある」としみじみ。

一方で、塚本監督は「自分も『野火』という戦争映画を作ったので、クリント・イーストウッド監督の『アメリカン・スナイパー』を見ようと思い、評論などを参考にしようと思って読んだのですけど、『戦場のヒーローを描いている』と言う人もいる一方で、いや『これは反戦映画である』と論じる人もいると真っ二つの意見に別れていた。確かにヒーローを描いているのだけど、イーストウッド監督は冷徹に、主人公が完全に崩壊していくまでや、米国のやり口まで描いている。そうやって戦争が持つ二面性を、同時に炙り出してしまうのが映画の凄いところ」と語る。

同様に今回は、過去の記憶も幻影も、こうして映像として焼き付ければ永遠に語り継げることも再認識させてくれた。映像身体学…。まだまだこれから研究の余地がありそう。ちなみに同学科の卒業制作である竹内里紗監督『みちていく』が6月27日から東京・渋谷のユーロスペースでレイトショー上映される。すでに優秀な人材を輩出中。(映画ジャーナリスト・中山治美)