【野球】審判はグラウンドティーチャー

プロ野球でさまざまな議論が巻き起こっている「コリジョンルール」-。今季からルールブックの改訂により、ビデオ判定も踏まえたオブストラクションを宣告するようになった。高校野球では以前から取り入れられていた衝突防止ルール。それが浸透したのは審判員の手助けがあったからだ。

日本高野連の竹中事務局長はこう語る。「高校野球の審判は『グラウンドティーチャー』でなければいけない。正確にルールを伝え、これがこうだったからオブストラクションを宣告したんだよと説明するようにしている。試合後には審判団が集まって、その辺りも含めたミーティングを毎試合、やるようにしている」。

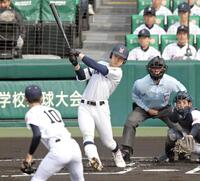

実際に今年のセンバツで、コリジョンルールによるオブストラクションを宣告されたゲームがあった。1回戦の桐生第一-滋賀学園の七回、桐生第一の攻撃で起こった本塁クロスプレー。タイミングはアウトだったが、捕手がブロックしたと判断され、セーフの判定が下った。

その直後、球審が滋賀学園の後藤克基捕手に何かを説明しているシーンが記憶に残っている。何がダメだったのか、どうすべきだったのか-。丁寧な説明がなされ、2回戦ではその言葉から学習して、本塁タッチアウトにした場面もあった。

高校野球ではビデオ判定は導入されておらず、審判員の“主観”によってアウト、セーフがジャッジされる。ただ自分が判断して判定を下すからこそ、その場で対象選手にルールの説明、次回への対策を伝えることができる。センバツでは本塁上のクロスプレーだけでなく、ボークの場面や、守備妨害、走塁妨害でも丁寧に審判団が“教える”シーンが目についた。「グラウンド上で説明するのは以前からやっています。ルールの中でプレーするのがスポーツなので」と竹中事務局長は話す。

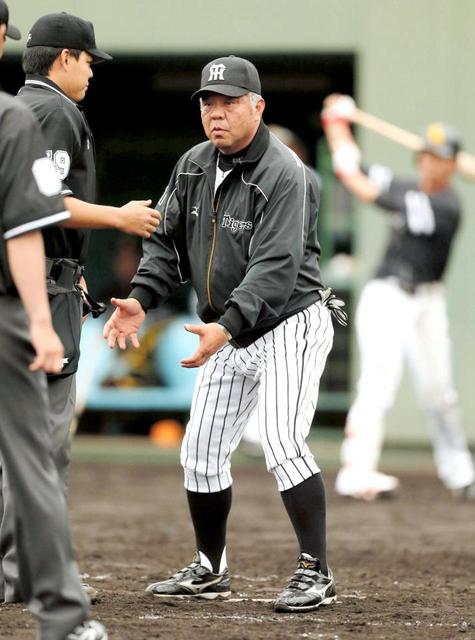

一方で、5月11日の阪神-巨人(甲子園)でオブストラクションが宣告されたシーンは、ファンにも、選手、首脳陣にも説明が乏しかった。三回の巨人の攻撃で本塁クロスプレーが起こり、いったんはアウトと宣告されたが、ビデオ検証の結果、阪神の捕手・原口が、走者の走路をふさいだとしてセーフに覆った。

新ルールが導入された時は、本来の審判員としての役割を逸脱するかもしれないが、丁寧なルール解説と説明が必要なのではないだろうか。試合を甲子園の記者席で見ていたが、なぜ判定が覆ったのか理解できなかった。怒号が入り交じったファンの声も、それを象徴していた。

もちろん、選手、首脳陣も同じ。試合後に取材した阪神・矢野作戦兼バッテリーコーチは「ベースをまたいでしまったことでそうなったのか。ちゃんと説明を聞いてからでないと分からない」と困惑の表情を浮かべていた。その上で「他の塁と違って、ホームは1点が入るかどうかの場所。軽いプレーは絶対にできない」と言う。

もし、その場で審判団が丁寧な説明を両軍ベンチ、ファンに対して行っていれば…。このルールの捉え方も違っていたかもしれない。選手の安全を守るという大前提があるのであれば、ここまでの議論は巻き起こらなかったかもしれない。

高校野球だけでなく、プロ野球でも「グラウンドティーチャー」の精神を持ってもいいのではないだろうか。あくまでもファン、選手あってのプロ野球なのだから-。(デイリースポーツ・重松健三)

関連ニュース

編集者のオススメ記事

オピニオンD最新ニュース

もっとみる【野球】横浜・阿部葉が走攻守で“主役級”活躍 センバツで存在感示した原石たち

【野球】若虎時代にメジャー関係者から“スカウト”されていた「僕と新庄の2人を置いていってくれ、と言われていた」米教育リーグで注目される

【野球】ようやく解き放たれた阪神・藤川監督の素顔 感情を爆発させたガッツポーズと絶叫

【野球】低反発時代の“新兵器”1キロ超木製バットが使われる理由 センバツ準V智弁和歌山が導入

【野球】楽天・岸孝之 プロ19年目で新球に挑戦する理由 球団初の40歳日本人先発勝利を導いた飽くなき探究心とは

【野球】なぜ阪神・藤川監督は井上広大をわずか1試合の出場で2軍降格にしたのか 「モチベーションが心配。打撃も小さくなる恐れがある」と評論家

【野球】暗黒時代の阪神を経験した内野手「強かったら、試合に出られたのかどうか…」明かした藤田監督への感謝

【野球】勝利を呼んだ中日・上林の神走塁 基本に忠実だった巨人・中山の誤算 明暗を分けた瞬時の判断