大江汽笛、「春の祭典」を8人バンドで 「そんなアホをやる奴いない」(後)

関西を中心に活動するミュージシャンの大江汽笛(48)が、ストラヴィンスキーの代表作「春の祭典」を8人編成で演奏する異色のライブを、3月3日に神戸のライブハウス「チキンジョージ」で行う。「セクシィ」「踊り子」などのヒット曲や桑名正博「月のあかり」の作詞で知られるシンガー・ソングライター、下田逸郎に「汽笛」という詩的な芸名を授かった男に聞く、その後編。

◇ ◇

「春の祭典」は1913年、バレエ音楽として初演された。常識破りの前衛的な曲調は、主演の伝説的舞踏家ニジンスキーによる過激な振付もあいまって初演こそすさまじい批判を浴びたものの、現在では20世紀を代表する名曲としての評価が定まっている。

今回のメンバーは大江(キーボード)、浅野透(サックス、バイオリン)、角家道子(フルート)、山口聖代(ピアノ)、馬場孝喜(ギター)、財盛紘(コントラバス)、小川洋三(ティンパニ)、藤本信之(パーカッション)の8人。ジャズ、クラシック、ロック、ブラジルなど出身はバラバラだ。

「ピアノは山口さんが弾いて、僕はハモンドっぽいオルガンとかシンセサイザー。鍵盤を2台に分けないと処理ができない。馬場くんは基本ジャズギターの人で、ディストーションとか大胆に使ってもらおうと思っています。小川さんと藤本さんはティンパニーとか大太鼓とか銅鑼とかを入れてやります。それだけでもすごい迫力があると思います」と、楽器の編成について説明した。

みな多忙とあって、全員がそろうのは「当日しか。なかなか危ない綱渡り」という厳しいスケジュールながら、「楽しんでというか、前向きには皆やってくれてると思います。一人あたりが担当する音数はオーケストラよりはるかに多いと思いますが、それは最初から了解済み」と、練習は進んでいる。

それでも「皆が口をそろえて言ってるのは、思ったよりもはるかに難しかったと。これほど大変だとは思わなかったと」と、難曲ぶりには手だれのミュージシャンたちも手を焼いているようだ。何が難しいのか、ポイントを2つ挙げて説明してもらった。

「まず変拍子。奇数拍子がものすごくランダムに出てくるわけですよ。ジャズとか変拍子系の音楽ってのはある程度規則性があって、変拍子だけどパターン認識ができる変拍子っていうんですけど、この曲はパターン認識ができない変拍子なんですね。譜面はあるけど、譜面をちゃんとやろうと思ったら全部覚えるしか仕方がない」

「あとは指揮者がいないんでね。指揮者、指導者的な人がいればピシッとまとまるところが、なかなかそろうまで時間がかかったりとか。ダイナミクスの差とかがすごく激しいんです。これを皆で共有できるようになるまで、まだもうちょっと甘いところがあるんで、本番までに詰めなければならない」

それでものめり込む「春の祭典」の魅力はどこにあるのか。

「一見ムチャクチャに聞こえるんですけど、実はすごく高度なシステムで統一されている曲なんです。一つの様式を作ったと言ってもいいかもしれません。ロマン派とかそういう人たちの様式とまた違う。僕の何となくのイメージなんですけど、クラシックの弦楽セクションが前にあってその後ろに管楽器があってその後ろに打楽器(といった編成)、それを何となく逆転させちゃったみたいな。こういう作り方をしたのはたぶんストラヴィンスキーが初めてなんじゃないかな。マイルズ・デイヴィスとかレッド・ツェッペリン、プログレの人たちに影響を与えているはずですし。たぶん時代を先取りしすぎてたんでしょうね」

「そんなアホなことをやる奴は他にいないよ」という声もあった中、大江をかき立てるものとは何か。

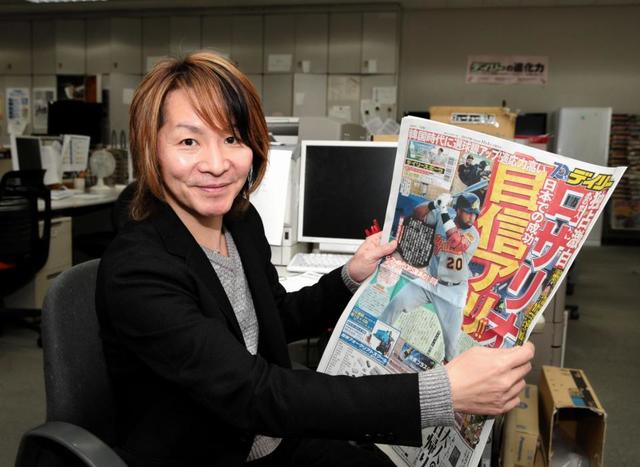

「結局、自分の中でのケジメみたいなもんですかね。色んな人に楽しんでもらうために自分が演奏続けていく姿勢はこれからも一緒なんですけど、じゃああなたの一番やりたいことはなんですか?って聞かれた時に答えることができないのも、恥ずかしいことかなって。こういうことをやっておけば、また次の一歩を踏み出していけるわけなんですね。そろそろそういう時期に来てたのかなという気もするし。もうすぐ50歳なんで」(終わり/デイリースポーツ・藤澤浩之)